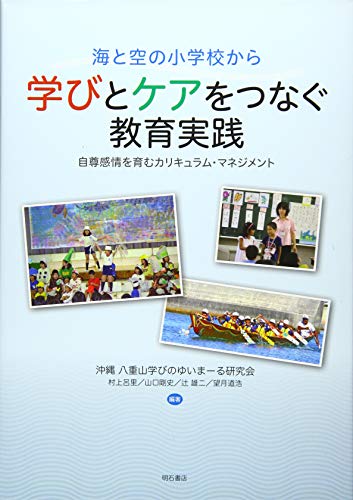

目次

序[宮良永秀]

プロローグ

はじめに

第1章 学びの文化をつくる

第1節 学びとケアをつなぐ――「格差と学び/学力」をめぐる論点から、いかに展望をひらくか

第2節 豊かな学びをつくる10の指針

第3節 実践編 学びとケアをつなぐ

【実践1】馬頭琴の音色を通して、命のつながりを紡ぐ

「スーホの白い馬」の学び☆2年・国語

【実践2】ケアリングとして教科の学びを編み直す

説明文「どうぶつの赤ちゃん」の学び☆1年・国語

【実践3】海人とともに読む「森へ」

海と森の命のつながりに想いを馳せる☆6年・国語

【実践4】入門期の国語学習・助詞「は」「を」「へ」を楽しく学ぶ

キャラクター・くっつきマンとともに☆1年・国語

【実践5】想像力を働かせ、共に学ぶ「漢字の成り立ち」学習

気づきを通して学ぶ楽しさを感じる☆トントンミー学級

【実践6】平和教育とキャリア教育を柱にした修学旅行

学生とのつながりを大事にした学び☆6年・総合

第2章 学校文化をつくる

第1節 地域に根ざし、自尊感情を培う――「海の学習」を柱としたカリキュラム・マネジメント

第2節 実践編 「海の学習館」に向けて

【実践7】地域における子どもの遊び文化の教材化

体育科におけるミニサバニ乗りの実践☆6年・体育

【実践8】海のすばらしさを誇りに、つながりの中で学ぶ楽しさを感じる

説明文「うみのかくれんぼ」の学び☆1年・国語

【実践9】科学絵本「八島の海の生きものがたり」をつくろう

説明文「生き物は円柱形」から絵本づくりへ☆5年・国語と総合

【実践10】海人文化の誇りを賭けて読む物語教材「海の命」

学び合いにより「海の命」の意味に迫る☆6年・国語

第3章 読書文化をつくる

第1節 読書環境デザインの大切さとケアリングとしての読書

第2節 実践編 読書文化をつくる

【実践11】ケアリングとしての読書・「本のプレゼントをしよう」

「だれかを大切に思う気持ち」をテーマに☆1年・国語

第4章 教師文化をつくる

第1節 教師の学びを育む授業研究会

第2節 共同研究の歩み

おわりに

あとがき

前書きなど

はじめに

(…前略…)

(3)本書の内容

本研究ではまず、〈ケアと学び〉を統合する地平をひらこうとする学びの文化づくりに取り組みました。第1章は、そこに至る理論的探究の足あと(第1節と第2節)と、学びの文化づくりの過程で生まれた記念碑的な実践記録(第3節)からなります。第1節は少し難しく感じられるかもしれません。第2節・第3節からでもぜひお読みください。

第2章第1節は、地域のプラットホームたる学校をめざし、前校長の吉濱剛が渾身の力をこめたカリキュラム・マネジメントの実践記録です。学校文化からかつては疎外されてきた地域の海人文化を、学校文化の中核に据えることにより、子どもたちの自尊感情育成を願った実践記録として、日本の教育実践史においても特筆されるべきものといえるでしょう。学校内に設置された「海の学習館」が、単に海にかかわる道具や文化などの学習材の展示だけではなく、「海の学習」の学びの足あとの展示となっているところに、子どもの学びを中心に据えた「学びの足あと」としてのカリキュラム観が指し示されています。第2節は、「海の学習館」へと結実していく実践記録からなります。

第3章は、読書文化づくりについてです。学びの文化づくりにおいて直面したのは、離島ゆえの、そして歴史的事情ゆえの家庭や地域による読書環境の格差です。

イギリスでは、①多様な文化的背景の(=学校文化になじみにくい)子どもが増えていること、②家庭の経済格差による読書環境の差が大きいことを背景に、2005~2011年にかけ、教育改革の中心に「読書力向上プロジェクト(Power of Reading Project)」が据えられました。これらの課題は、本校が直面した課題とも共通します。貧困問題が厳しいロンドンのある小学校では、朝食をすませてこない児童のために食事を常備するなどの多面的なケアとともに、ソファに座っての読書コーナーはじめ廊下の隅などあちこちに児童図書を配置し、クリスマスにはひとり一冊の本を学校がプレゼントするなど地道な努力が積まれているそうです。このプロジェクトでは、児童文学のパワーを最大限に活用し、子どもたちの読み書き能力(リテラシー)保障をめざしているとのことです。本研究では、イギリスのプロジェクトが掲げた「家庭における読書環境の差に十分に対応する読書環境デザイン」推進にヒントを得て、読書文化づくりに力を入れました。

同時に取り組んだのは、学び合う教師文化づくりです。〈学びの質〉を教職員集団として保障するためには、全人格的な視野から子どもの学びの姿を見とる力量形成こそが教師教育の最重要課題となるでしょう。子どもにとって居心地よく温かく、「ほかの命とつながり、ともに生きていく」ための学びを保障していくためには、教師自身が居心地よく温かくかつ真摯に学びづくりのプロセスを共有し、「ほかの命とつながり、ともに生きていく」ことを実感できる関係性になっていかなければなりません。これは、入れ替わりのある学校で実に困難に満ちた課題です。第4章は、どのように授業研究会を、支え合い学び合う場とし、子どもの学びの姿を見とる力量形成をしていくか、苦悩や矛盾葛藤も含めてその道筋を具体的に描き出しています。

(…後略…)